4月8日,纳米科学与材料工程学院李萌教授与西安交通大学物理学院梁超研究员围绕高效稳定钙钛矿光伏器件的界面工程难题,取得重大研究进展。相关成果以“A Nd@C₈₂-polymer interface for efficient and stable perovskite solar cells”为题,在线发表于国际顶级期刊《Nature》。该研究首次提出了基于分子极化调控机制的原位界面封装策略,为钙钛矿太阳能电池在复杂环境下的稳定运行提供了新思路。

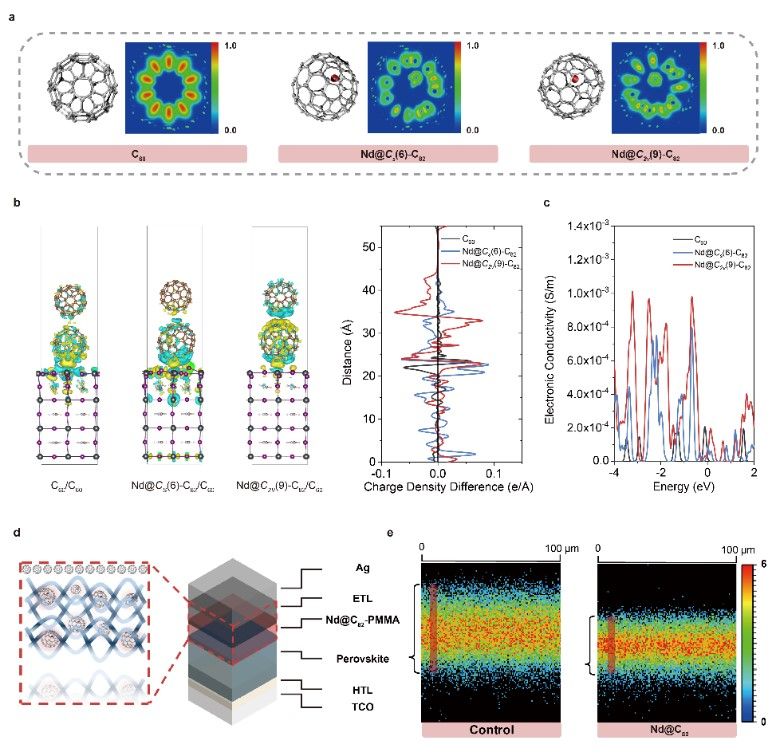

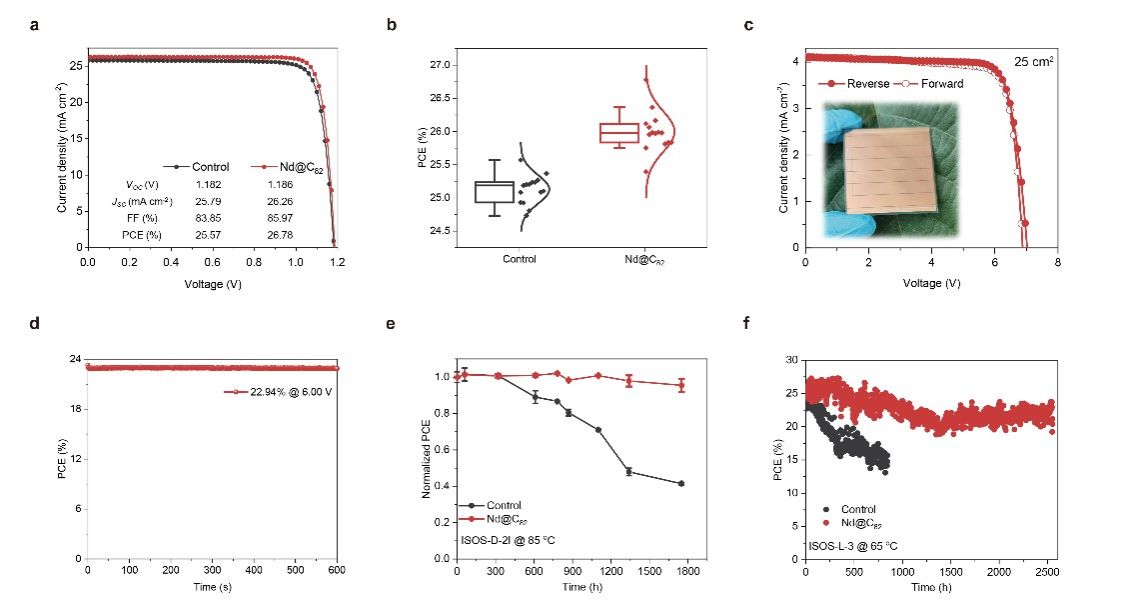

钙钛矿太阳能电池因其卓越的光电转化效率和低成本加工工艺,被视为下一代光伏技术的战略制高点。然而,如何在高效率的基础上兼顾器件的长期稳定性,始终是制约其商业化应用的关键挑战。针对这一问题,研究团队创新性地构建了由内嵌金属富勒烯分子Nd@C₈₂与聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)协同形成的复合界面结构,用于对钙钛矿活性层进行原位封装。Nd@C₈₂分子作为具有电磁耦合特性的电子提取介质,通过界面极化效应增强电子选择性传输能力,同时耦合PMMA赋予界面出色的物理封装与结构保护功能,显著抑制了离子迁移和环境侵蚀,提升器件在高温、高湿等复杂环境下的运行寿命。基于该策略构建的倒置型钙钛矿光伏器件,在小面积(0.08 cm²)测试中实现了高达26.78%的光电转换效率(认证值为26.29%),在大面积模块(16 cm²)的效率也达到了23.08%,该器件在湿热测试标准(ISOS-D-3)下运行1000小时后效率仍保持在99%以上,在同类研究中处于国际领先水平。

图1 内嵌金属富勒烯Nd@C82-聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)耦合层助力超快电子提取和离子扩散抑制。

图2 基于Nd@C82制备器件的光伏性能。

河南大学李萌教授、西安交通大学物理学院梁超研究员、杨生春教授、杨涛研究员,化学学院蔡文婷研究员,澳门大学邢贵川教授为论文通讯作者;西安交通大学物理学院博士研究生林越辛、水源、朱文静,化学学院硕士研究生吕世丽,福建农林大学林智超博士为论文共同第一作者。本研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、西安交通大学青年拔尖人才支持计划和中央高校基本科研业务费专项资金等项目的资助。

文章链接:https://www.nature.com/articles/s41586-025-08961-9。

李萌,纳米科学与材料工程学院教授,博士生导师,国家级青年人才项目获得者。担任美国物理联合会旗下应用物理快报(Applied Physics Letters)青年编委,河南省化学会理事。于2018年获苏州大学博士学位,先后在德国亥姆霍兹柏林材料与能源中心、瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)和英国剑桥大学作为博士后和访问学者开展工作。主要从事半导体光电材料与器件包括钙钛矿太阳能电池和量子点发光二极管的研究。以通讯作者在Science、Nature、Nat. Rev. Mater.、Nat. Commun.、Adv. Mater.、J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem.、Sci. Bull.等学术期刊发表论文40余篇,总引用7600余次,h因子48。主持多项国家自然科学基金和河南省科学基金。