钙钛矿太阳能电池因其能量转换效率提升迅速、溶液加工工艺成本低廉,已成为可再生能源领域的研究热点。在钙钛矿太阳能电池中,空穴传输层的优化不仅对提高器件效率至关重要,还能显著增强整体器件的稳定性。近年来,自组装单分子层(SAM)以其超薄特性、优异的界面钝化能力以及可精确调控的能级,成为空穴传输层领域备受关注的新兴材料。然而,如何在自组装单分子层中实现分子堆积密度、电荷传输效率与缺陷钝化效果之间的最优平衡,仍是一个亟待解决的关键问题。

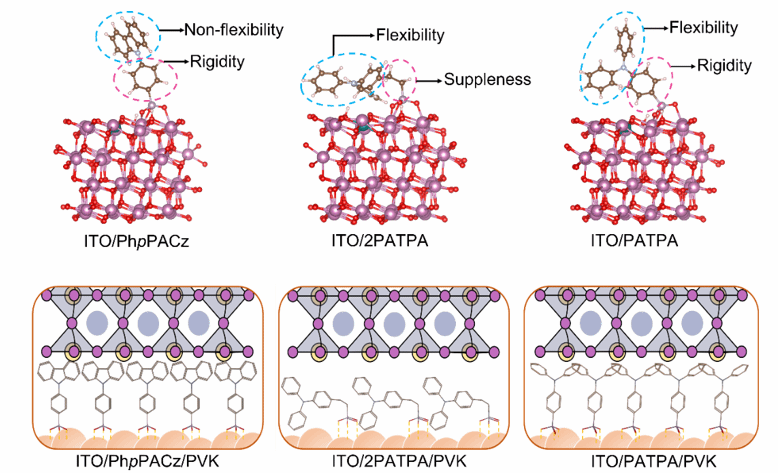

在前期工作基础上(Angew. Chem. Int. Ed. 2025, 64, e202424910; Adv. Funct. Mater. 2025, 10.1002/adfm.202424259),未来技术学院陈石团队在《Nature Communications》期刊发表题为“Flexibility meets rigidity: a self-assembled monolayer materials strategy for perovskite solar cells”的研究论文。该研究提出了一种SAM材料协同设计策略,通过结合柔性头部基团与刚性连接基团来实现这一目标。与传统材料(4-(9H-咔唑-9-基)苯基)膦酸(PhpPACz)和(4-(二苯氨基)苯乙基)膦酸(2PATPA)相比,以(4-(二苯氨基)苯基)膦酸(PATPA)为模型分子的材料上能够生长高质量的钙钛矿层,进而实现精准的能级对齐,提升了空穴提取效率,增强了电荷传输效率,有效降低非辐射电荷复合。结果表明,以PATPA为空穴传输层,电池在小面积(0.0715 cm²)和大面积(1 cm²)上能量转换效率分别为26.21%和24.49%;该电池器件在连续光照1000小时后保持91%初始效率,在85°C加热500小时后保持88%初始效率。该研究为开发高效稳定SAM材料提供了理论指导,对钙钛矿光伏技术发展具有重要意义。

河南大学为该论文的第一单位,未来技术学院陈石教授、南方科技大学许宗祥教授、香港城市大学任广禹院士和曲歌平博士为共同通讯作者,未来技术学院2023级硕士研究生阳杰为该论文第一作者。研究工作得到国家自然科学基金、河南省留学人员择优资助项目、河南大学杰出人才特区支持计划的资助。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-62388-4

陈石,工学博士,教授。在新型光电材料与器件领域,聚焦钙钛矿太阳能电池和X射线探测器研究。主持国家和省部级项目6项,以第一作者或通讯作者在Nature Communications、Angewandte Chemie International Edition、Advanced Energy Materials、ACS Energy Letters等期刊上发表论文30篇。